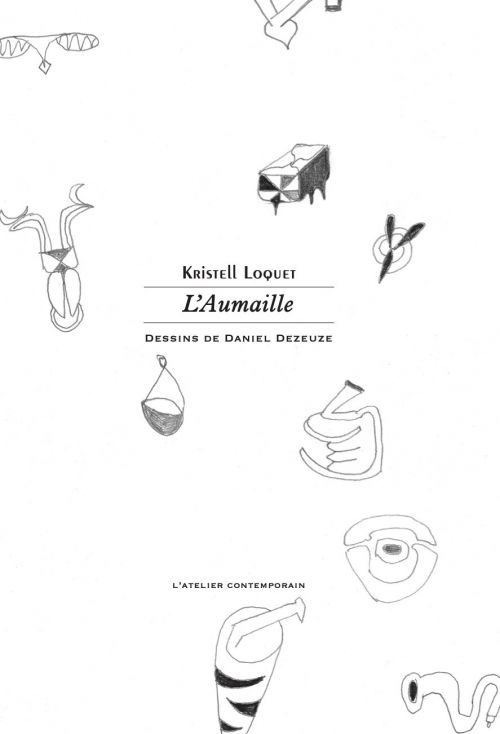

On connaissait les récits de vie et même les autofictions. Kristell Loquet vient d’inventer un nouveau genre qui tient de la prose poétique, du système strophique revu et corrigé pour les besoins de la cause, d’une respiration textuelle digne des expériences les plus poussées menées dans les années 70 (où elle est née justement !) et d’une source biographique qui prend le décès d’une aïeule aimée pour prétexte.

Le discours, privé de majuscule, est dé-ponctué ou plutôt la ponctuation n’apparaît pas toujours où on l’attend ou si l’on préfère intervient là où on ne l’attendait plus. De même l’italique s’immisce dans les lettres capitales comme une citation dans un propos sans fin. En effet, ni la pensée une fois démarrée, ni le souffle qui nous maintient en vie, ne s’embarrassent d’entraves. C’est comme ces conversations à table, dont il est question dans le livre, rythmées par la succession des plats, dont on a du mal à suivre le déroulement et qui pourtant semblent posséder leur logique propre, une manière spontanée d’enchaîner les idées qui nous paraissent naturelle et dans laquelle on se reconnaît. Sans le savoir, la table familiale, avec son suivi hasardeux, a inspiré une forme littéraire pertinente, fondée sur des associations inédites d’idées. La mort entraîne des souvenirs qui nous amènent à la campagne, au fond nos sources ancestrales et en pays de connaissance. De reconnaissance aussi, pour ces gens-là, il en est beaucoup question dans le livre. Ils avaient tant à nous transmettre de ce qu’eux-mêmes avaient reçu à leur insu, de leurs écarts de langage, de leurs idiotismes intimes, de leur façon de parler aux animaux, et ceci depuis des générations, depuis qu’une rencontre fortuite (comme dirait l’autre) a déterminé la généalogie immémoriale, ce que nous appelons descendance.

Kristell Loquet a bien conscience que chaque acquis nous enrichit et transforme, de sorte que nous évoluons dans de perpétuelles et nouvelles naissances. Mais elle y ajoute une pensée inédite : ceux qui n’existent pas ou seulement dans la virtualité comptent autant que les chers disparus. Parfois la chaîne s’interrompt, pour des raisons diverses, plus ou moins consenties, et c’est bien le drame, l’essor de la culpabilité. Kristell décrit, sans tomber dans le pathos, un examen qui met en doute la possibilité d’assurer une pérennité, de perpétrer la rythmique des engendrements. Elle s’assimile à la plus petite des poupées russes, celle qui ne peut plus s’ouvrir. Avec le sentiment de trahir en quelque sorte les siens en ne donnant pas à son tour une vie de chair, mais seulement de mots, de strophes et de textes. Elle évoque aussi, ses tendances à l’anorexie, non pour s’apitoyer sur elle-même mais pour mieux cerner son rapport aux béances corporelles, aux autres, et bien sûr à ces mots qui la font exister et qui eux également s’avèrent un moyen de co-naissance, de connaissances évidemment, de reconnaissance envers ceux qui nous ont tant appris. La poète, l’écrivaine, se veut toujours quelque peu hors la loi, dite naturelle en l’occurrence.

Pour en revenir à l’héritage des anciens, le titre L’Aumaille est déjà tout un mystère, dont l’autrice lève le voile dès quatrième ou sur les rabats. Il n’est que le premier d’une série de mots, de ceux dont on dit qu’ils se perdent (les poques, la ferme de la trutte, le may, et la rivière gitonnière, et tant de noms propres…) que Kristell Loquet entend bien re-susciter. Ce sont les mots d’un autre temps (Celui de Marie-Louise, dite Mémère, d’André son mari pépère avec ses rides dans le cou, de l’oncle Bernard avec sa maison interdite, sa maison des secrets), d’un autre espace (la campagne, la ferme, et même le mobile-home de la fin, assorti de ses had – comme ils disent) et j’ai envie de dire d’une autre vie (celle de l’enfance et de ses découvertes permanentes). L’écriture est précise, déliée, on se laisse emporter dans le flux de pensées, de souvenirs, d’énumérations (des objets d’une cuisine, de braderie, parfois, des conjurations de verrues à l’haricot dans le puits), qui finissent par nous rendre des êtres et des choses familiers. C’est-à-dire au fond d’avoir l’impression de faire nous aussi partie de la famille. Car toute lecture est co-créative, ou mieux une Re-création.

BTN

L’Atelier contemporain, 125 pages. Illustré de dessins de Daniel Dezeuze.