Alors que sous la houlette du Mrac, les Scènes de Bayssan invitaient à une exposition à ciel ouvert de ses œuvres, Eve Laroche Joubert hante de ses déplacements, des ses sculptures, totémiques ou avachies au milieu du lieu qui l’accueille, et de ses photographies, la chapelle du Quartier Haut, prouvant que l’esprit le corps pouvaient faire bon ménage.

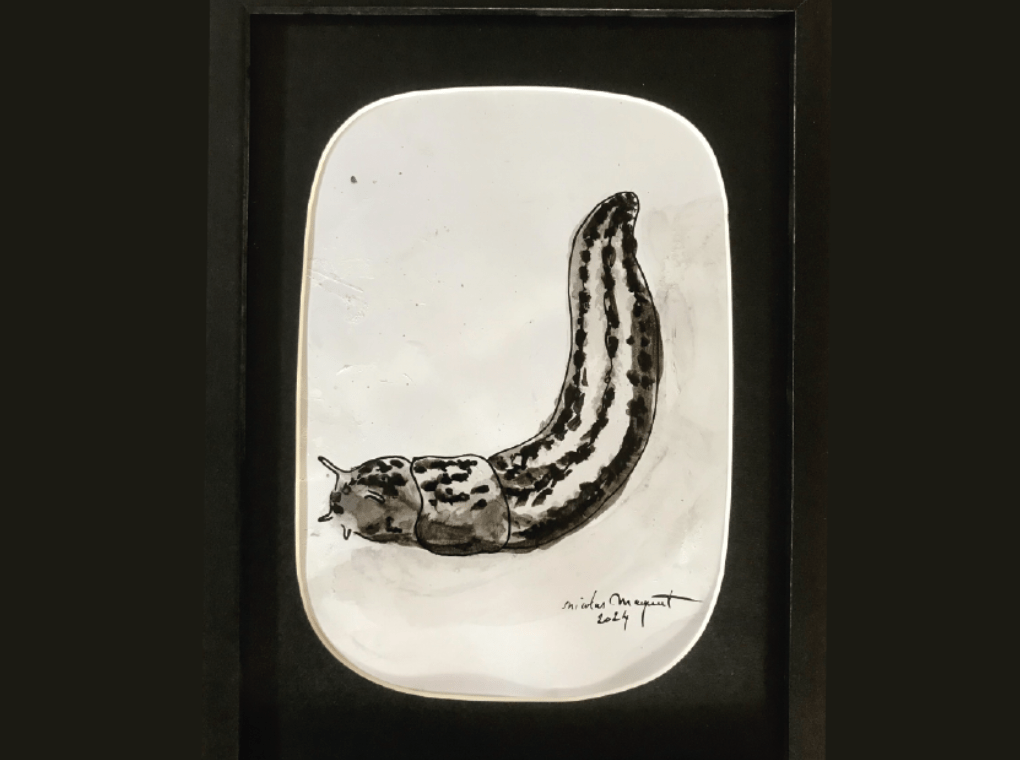

Pour elle, sculpter c’est faire corps. Ses œuvres ont la blancheur immaculée d’une résine, l’attention n’est pas détournée par la couleur et se porte dès lors, outre la matière, sur la forme, sa capacité à nous faire réagir, à imaginer des prolongements et des motifs éventuels d’appropriation. L’artiste fait tout pour nous éclairer sur ses intentions : des photos nous montrent des modèles, complaisamment allongés, à partir desquels se décline une extension sculpturale du corps, cela même à laquelle nous sommes confrontés. Le plâtre assure la partie moulage. Après agrandissement, la forme obtenue peut se voir exposée au sol, son apparence extérieure comme ses anfractuosités intérieures, alignées sur des socles ou accrochées le long des murs. Parfois même formant saillie à l’instar de ces ironiques fesses prenant l’apparence de conques ou de bénitiers.

A cela il faut ajouter la vidéo ou les performances que permettent les formes quand elles sont gigantesques. Il nous en est proposé une, dans le chœur de l’ancienne église, à l’abri des regards indiscrets où l’on voit l’artiste en équilibre entre deux poutres jouer les funambules d’une échelle à l’autre. Au milieu du parcours pédestre et kinesthésique la relation des poutres s’inverse et l’angle qu’elles formaient passe du haut vers le bas, suivant en cela les lois de la pesanteur ou de la gravité (Le visiteur en expérimente la teneur en s’asseyant sur le banc). C’est assez dire si la réflexion d’Eve Laroche-Joubert est « physique ». Les totems, ici miniatures, n’ont pas la rigidité d’un pieu ou d’un pal. Ils sont en quelque sorte ouverts à de multiples propositions, corporelles ou manuelles, et invitent à l’appropriation temporaire ou au soulignement d’une ligne. C’est un juste retour de choses car si la forme provient du corps, le corps peut toujours s’ingénier à s’aligner sur la forme. Un couple s’est prêté à cette expérience de dédoublement en creux des expansions corporelles. On pense alors à une empreinte ancestrale qui aurait survécu à l’injure du temps un peu comme à Pompéi.

Toutefois la démarche d’Eve Laroche-Joubert n’est pas uniquement sculpturale. Par ses lignes pures, par le choix de la blancheur qui caractérise son emploi de la résine, on ne peut point ne point penser à des objets décoratifs que l’on qualifie de design. Sauf qu’ils ne sont point une œuvre du pur esprit mais j’ai envie de dire une émanation de l’esprit de corps, de ce que le corps produit. Et comme de tels objets sont faits pour parachever la réussite d’une architecture, l’œuvre d’Eve Laroche-Joubert ne saurait se concevoir sans une relation particulière et privilégiée à cet art. Le corps se fait sculpture ou objet mais s’inscrit dans une architecture. Et comme toute architecture a pour base l’unité corporelle et pour fonction les déplacements du corps en son espace, on peut dire que l’artiste a découvert le secret qui lit l’architecture au corps et le corps à l’architecture en passant par les corps intermédiaires que sont la sculpture et l’objet. Encore ne faudrait-il pas beaucoup pousser pour faire de ses sculptures des paysages ou de leurs éléments. Et les photographies rendant compte du passage des uns aux autres. Enfin, au vu des dangers que supposent ses performances d’équilibriste, et considérant le caractère immaculé de sculptures en résine blanche, on est bien obligé de se dire qu’elle au moins ne fait pas sans blanc.

BTN