Le Centre d’art contemporain de Nîmes propose actuellement une exposition autour des œuvres de sept artistes. Tu verras, c’est très beau, est à découvrir jusqu’au 18 mars.

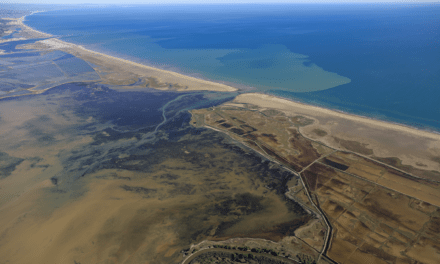

Cette citation a été avancée par l’artiste nantaise Anouk Chardot, comissaire de l’exposition. Elle invite à la fois les profanes à pénétrer l’espace du CACN, les sceptiques à redécouvrir les nouvelles expériences picturales apparues ces dernières années, et les amateurs d’art en général à apprécier la mise à disposition des œuvres retenues, chacun son box, dans l’espace labyrinthique du Centre. Une grande toile digitale nous y accueille, résistant aux intempéries, manifestement adaptée au lieu. Lana Duval, avec sa Dame D’eau nous incite ainsi à prendre un bain de peinture, sous toutes ses formes, modernes ou traditionnelles, venues d’ici ou d’ailleurs. Le doyen de l’exposition, Frédéric Clavère intervient ensuite, avec ses huiles sur bois découpé, usant d’une figuration qui emprunte à des BD désuètes, au cinéma des héros positifs, en hommage ironique aux images du passé. Un portrait hybride et multicéphale, toujours de bois découpé selon les nécessités de la figure choisie, est ensuite suspendu tandis qu’un autoportrait en forme de pendule aide à compter les heures qui auront raison de notre vanité. Juste à côté, deux sortes de paysages mentaux, acryliques sur toile, de Victoire Décavèle : trois toiles représentant des ilots montagneux semblant flotter sur un arrière-plan désertique, dépourvu de présence humaine ; des paysages plus indistincts, manifestement effacés par l’artiste selon un procédé d’apparition/disparition, ou, pour jouer sur les titres, en train de prendre la PFFUIT…

La beauté ici se fait étrange, au sens où l’entendaient les surréalistes, et sans doute un peu inquiétante, peut-être même métaphysique. Nicolas Nicolini opte également pour un paysage improbable dans lequel il installe des sortes de constructions calligraphiques de morceaux de bois brut. Le contraste entre le gris et la couleur du fond est saisissant. Mais il s’exprime aussi par le biais du relief mural et de matériaux plastiques tel le plâtre ou la céramique, la cire ou la résine, pour réaliser des sortes d’avatar du tableau, des espèces de fenêtres où la matière se confond avec un supposé paysage. Avec Margaux Fontaine, on sort carrément de l’espace du tableau. Son installation est constituée de draps anciens, récupérés, cousus en parallélépipède totems, maculés de sécrétions végétales, rythmés de motifs végétaux ou de masques, dans un environnement de végétation naturelle, récupérée dans la proximité du lieu ou des lieux chers à l’artiste. La démarche est ouvertement écologique et féministe, faisant référence aux sorcières et guérisseuses, connaissant les secrets de la matière et pratiquant une autre médecine que celle que le patriarcat a imposée. La beauté ici se fait carrément convulsive. Elle dérange et remue. On bascule alors dans la seconde partie de l’exposition. Cela démarre avec Pauline Rouet. On doit baisser les yeux, avec humilité, devant ses humbles propositions mi-sculpturales mi-picturales. En fait, on nous demande d’approcher les œuvres avec les yeux de l’enfant. Le tableau devient un jouet et l’humour refait surface. Les figures sont élémentaires, à l’instar du cours scolaire. On revient au b.a.ba de la représentation picturale. Le support est au moins aussi important que l’image et la redouble.

Ensuite, c’est au tour d’Anouk Chardot qui décompose les deux disciplines conjuguées par la précédente : Amarres en fil de coton, simili cuir et anneaux de verre, suspendues à un rail métallique ; deux peintures contrastées en vis-à-vis sur le thème du sport mais aussi de l’évasion, de l’enfermement, de la possibilité d’imaginer un au-delà (à la scène peinte, sans présence humaine). Anouk Chardot a remodelé le couloir qu’elle investit grâce à des rails de placo, ajoutant une dimension architecturale qui de toute façon semble irriguer son œuvre. Nous reste la pièce dévolue au grand, et petit, portrait de Gaétan Vaguelsy, l’homme sur bouée, le verre de jus d’orange à la main, à l’hyperréalisme criard. Si le personnage fait partie de l’univers familier de l’artiste, il semble en l’occurrence plutôt nanti, en tout cas le rival des modèles de l’histoire de l’art ayant eu accès à la postérité depuis l’invention des premiers portraits. Sauf que le modèle ne pose pas. Il semble saisi, s’abandonner à un moment de pause plutôt que de pose, et de ce fait échappe à la vanité humaine. Lana Duval achève le parcours ainsi qu’elle l’avait commencé avec ses séries de peintures digitales à base d’impressions textiles, disposées soit au sol, soit en suspension, soit entre mur et sol, soit carrément au mur sur moquette violette, à arpenter pieds nus. La beauté est multiple et peut prendre toutes les formes. Une vidéo est intégrée à son œuvre en suspension à base de voile de mariée. Parfois un concept lui suffit à désigner son rapport avec la technologie où elle puise ses images, qu’elle s’approprie et imprime. L’exposition nous balade donc de l’hyperréalisme à la peinture digitale, du bois découpé à la soupe de clou sur tissu d’enfant, de la peinture objet aux fenêtres de plâtre… Huit façons de voir les choses en peinture, dont on constate, souvent avec bonheur, même en plein hiver, le renouveau si longtemps différé. Et qui ne lésine pas sur la couleur comme en témoigne cette expo.

BTN

Plus d’informations : cacncentredart.com